その他

筧悟×岡崎英生×森田敏也×上村汀トークイベント

弥生美術館で開催された「わが青春の『同棲時代』 上村一夫×美女解体新書展」最後のイベントは、上村一夫をよ〜く知る人達にご登場いただきました。【2016年3月20日(日)「わが青春の『同棲時代』 上村一夫×美女解体新書展」弥生美術館2階展示室にて】

上村:

今、ずっと歌が流れていましたが、あれは1975年に上村一夫が自らレコーディングして、レコードデビューした「坊や お空をごらん」という曲でした。当時酒場であの歌を聞かれた方もいらしたかと思いますが、懐かしく思っていただければと思います。今日はこのような豪華なゲストがいらっしゃるので、私が司会で進めていこうと思います。皆さん、よろしくお願いします。最初にゲストのご紹介を兼ねて上村一夫との出会いからお聞きしようと思います。まずお隣にいる上村番だった筧悟さん。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。

写真左から、上村汀・筧悟さん、岡崎英生さん、森田敏也さん。

筧:

どうも、こんばんは。筧です。45歳で亡くなられて30年経ちました。私と上村先生とは歳はそんなに違わないんですけれども、あの頃、出会った頃は全く別格の大人の雰囲気がありました。ちょうど、今日持ってきたんですけれども、福島泰樹さん、入谷の法昌寺のご住職です。この人が上村先生の絵と短歌で一冊出したいと、1980年の頃です。そして上村先生、福島さんと「韃靼」という旧ベ平連系の人たちが集まる店で会って、紹介をしたような記憶があります。それで、一冊出ました。(※『花刺客』) 限定版です。これは自由に見て下さい。今朝、朝日新聞を読んでいたら、福島泰樹さんの記事がありました。奇しくも本日、上村さんが福島さんを呼んだのか、福島さんが上村さんに言ったのか、不思議な縁です。絶叫の短歌コンサートを続け、はたまた喧嘩も強かった。(笑) 今はもうすっかりいいお顔になっています。

『花刺客』

筧:

それで、私が上村先生とお会いしたのは、私が『ヤングコミック』に配属された時、どうしても今までの少年誌とは違う青年誌を作らなくてはいけないぞ、というモチベーションがありました。上村先生は『カワイコ小百合ちゃんの堕落』というパロディ漫画を前年に描いていたんです。創刊した青年向き雑誌の『タウン』に。これは何度も言ってますけど、こんな凄い人がいたのかと。こんな画力を持ったパロディ漫画を描ける人がいるんだと。これで決まったと。この人と仕事したいと思い、勇んで神楽坂の仕事場へ行きました。その時もうなんて言ったらいいですかね、全然違った感じなんですよね。遥か自分の人生果てまで行って、戻って来たような雰囲気の、大人感芬々の人でした。それは洒脱でもあり、外連味もなくて、面白くて、包んでくれて。考えてみたらこういうタイプの人ってのは世の中にいるようでいないんです。同じ新宿でよく飲んでいた飲み仲間であり、今でもジャズピアニストとして活躍している山下洋輔さんもそういう類の人です。聞き上手で、人の話をよく聞くんですね。上村さんもよく人の話を聞いてて、最後は自分の方向に持ってっちゃう。それで私の場合も熱っぽくこれからは『MAD』やフランスのパロディ雑誌『HARA-KIRI』のような、そういう雑誌を作りたいと言ったら、「うーん、いいね。でも私はもうパロディはやりません。お金にならないから。」と言って、一蹴されました。でもね、上村先生ニコッと笑うんですよね、人の顔見てね。「筧さんね、私はね、新宿の伊勢丹前で五代目の志ん生とすれ違ったんですよ、昼間ね。その時にかすかなお酒の匂いがしたんですね。微醺っていう言葉ですかね。いいんですよね。ああいう酒飲みになりたいんですよ。」って。話があらぬ方向に行っちゃって、その依頼はダメになっちゃって。基本的にパロディ漫画はできないし、新しい方向性の漫画でやろうってことになった訳です。その時の印象は今でも目に浮かびます。「微醺」、「昼酒」の楽しさ、酒飲みってのはそこまでいかないと本当の酒飲みの境地に辿り着けないような...。軽くソバで一杯、池波正太郎的飲み方を、先生は実践されていたんですね。

上村一夫デビュー作『カワイコ小百合ちゃんの堕落』

上村:

上村一夫がまだ二十代の頃ですよね。

筧:

そうですね。

上村:

お爺さんくさい。(笑)

筧:

うん、ですからね、年齢不詳のお人でしたね。普通だいたいわかるんですけど、私より二つ上ですから、ほぼ同じ世代といっていいと思います。全てわかって、浮世へまた戻って来たような。世界の果てから。そういう作家は他にいない、という意味で、すごい巨人に会いました。カルチャーショックがありました。

上村:

結局、その時点でははぐらかされたけれども、『ヤングコミック』で描いてくれということで。最初はちょっと反対されたと...?

筧:

岡崎さんも一緒の編集部で、「いいんじゃない」と。でも編集長がなかなかOKしてくれなくて、『下着専科』とか、ちょっとした絵物語風の、片岡義男さんですか、昔テディ片岡っていって、ちょっと不思議感のある人で、片岡さんもパロディ分野をやってて、その時に絵物語を三回か四回やろうって。私が最初『白雪姫』を自分で書いて、上村先生に絵を描いてもらって、三ページか四ページの絵物語にして、後を片岡さんに引き継いでもらって、上村一夫はなかなか人気があるな、面白いね、新しい、今までの少年誌とは違う質を持った漫画じゃないか、ということで連載漫画へ移行して、『江戸浮世絵師異聞アモン』ができた訳です。その間、『アクション』とか『平凡パンチ』とかに描いてましたけれども、原稿のサイズが大きくて苦労した思い出があります。1.5倍くらいでね、普通1.3倍。雨の日持って帰るんですね。するとね、電車の中で、傘はあるし、網棚には乗っけられないし。上村さんね、絵は上手いんだけど、漫画の創作スキルをまだ分かってらっしゃらなかったようなこともありました。

上村一夫の初単行本『江戸浮世絵師異聞 アモン』

上村:

筧さんが育てるみないな?

筧:

いや、育てるというか、この間亡くなられた奥成達さんとか西脇英夫さんも含めて、佐野威さん、広告関係の自分の仲間たちを助っ人にしてやったということで、私は育てたという気はなくて。多分相当のものを描くんじゃないかという予感はしていましたね。人気もドーッと出てね。こういう漫画はなかったと。青年漫画っていうのはこういう方向性を持てば受けるんだという確信でした。編集として自信を持ちました。

上村:

『アモン』で人気をある程度得て、その後1969年7月22日号より『ヤングコミック』の表紙を担当することになるのですが、それを編集者として担当されたのが岡崎さんですね。

岡崎:

ええ、そうです。

上村:

岡崎さんは1943年のお生まれなので、上村一夫より三歳年下ということで。あの頃上村一夫と出会って、どんな感じでお仕事されていたんですか?

岡崎:

今、筧さんが言われたようにね、遥かに年上のような印象を受けましたね。一回地の果てまで行って、戻って来たっていう。今筧さんが言われた通りです。ものすごく面白い愉快な洒脱な人なんですけれども、一瞬ものすごい暗い翳りを見せるところがあったりしてですね、不思議な人だなーっていう、そういう印象でしたね、最初は。

上村:

その『ヤングコミック』の表紙、結局1980年の5月まで11年も続けて。岡崎さんは最初の二年間くらいだったそうですが、『ヤングコミック』の表紙、この壁際に飾ってありますけれども、約260号、どんな風にして最初はやり取りをしていたんですか?

岡崎:

僕は上村さんが『ヤングコミック』の表紙を担当されることになった時に、編集長から「お前やれ」って言われて。当時は神楽坂に仕事場をお持ちで、『白菊』という元料亭の二階にですね、アシスタントの方たちといらしたんですね。「もうできてるよ」っていう電話貰って、貰いに行ったのが最初だったと思いますね。あとは締め切りが近くなると、「じゃあ次はどういう表紙にしましょうか」というような打ち合わせをして、「じゃあ次回はこんな感じで」ってまとまると、もう締め切りよりずっと早く絵が出来てくるという、そういう感じでしたね。

上村:

すごく早かったんですね。

岡崎:

早いですね。

上村:

アイディアなんかは岡崎さんと二人で出して?

岡崎:

二人で出し合って。当時の時代の流れなどを意識しながら、ということですね。

上村:

楽しく、じゃあ当時は。

岡崎:

楽しかったですよ。

上村一夫が初めて手掛けた『ヤングコミック』の表紙。(1969年7月22日号)

上村:

そうですか。1971年に岡崎さんは少年画報社を退社されて、上村一夫の素晴らしい原作の数々を手掛けて下さることになるのですが、その話はまたあとでゆっくり伺うとして。岡崎さんのお隣にいらっしゃる森田さんのご紹介なんですが、今日はありがとうございます。よろしくお願いします。

森田:

よろしくお願いします。

上村:

森田さんは2011年にまんだらけから出た上村一夫大図鑑『リリシズム』の執筆と編集をしてくださった方で、上村一夫研究の第一人者であるわけなんですけれども、そんな森田さんが上村作品に出会ったのはいつ頃で、どのような経緯で、どの作品だったのでしょうか?

森田:

僕はやっぱり今劇画が大好きなんですけれども、小さい頃は人並みに手塚治虫だとか藤子不二雄が大好きな漫画少年だったんです。手塚治虫が連載してるっていうので、『陽だまりの樹』が載っていた『ビックコミック』を買ったり、立ち読みしたりしていたんですね。ちょうどその時に上村さんの『ゆーとぴあ』が同じ頃連載されていて、最初に出会ったのはそれですね。でもやっぱりその時は子どもだから、銀座の夜のお話ですから、全然ピンとくるはずもなく、それで終わったんですけれども。それでいろんな昔の作品、『同棲時代』も含めて、読み始めて、それで取り憑かれてしまったということですね。

上村一夫の初単行本『江戸浮世絵師異聞 アモン』

上村:

ちょっと変わっていたということですね。

森田:

そうですね。

上村:

最初『ゆーとぴあ』なんですね。

森田:

そうですね。

上村:

その、上村一夫をちょっと遡ってみようと思った魅力みたいなものは何だったんですか?

森田:

やっぱり最初は絵ですね。絵にやっぱり惹かれましたね。まぁ、やっぱりああいう女性の絵を描く作家さんって他にいなかったので。手塚治虫さんが描く美女ともまたちょっと違うし。

ビッグコミック『ゆーとぴあ』電車中吊り広告。

上村:

なるほど。ではまたちょっと筧さんと岡崎さんに当時のお話を伺いますが、『ヤングコミック』にデビューした後、1972年に『同棲時代』が『漫画アクション』で大ヒットして。当時は『ヤングコミック』では、『おんな昆虫記』とか、梶山季之さん原作の『苦い旋律』とか、その辺りが連載されていましたが、当時上村一夫は月産400枚以上と言われているくらい忙しかったと聞いています。 上村一夫の仕事ぶりはどんな感じだったんですか?

筧:

早いですね。ものすごい早い。 編集者っていうのは結局待ちの仕事なんですね。役者と同じようにウェイティングビジネスなんです。でも、先生の場合は、まず遅れたことがないし、締め切りを延ばしたこともない。今日は非常に遅い先生が何人か、ここにご来場していますが。(笑)

上村:

そうなんですか?

筧:

上村先生の場合は、きちんとアップしてくれるので、他の編集部からまわってくる人とかいますよね、青年誌初めてだとか。そうするとやはり気難しい人、ものすごくうるさい人、締め切りに。そういう人ね、上村先生のところ担当にしちゃうんですよ。それ楽だから。すぐやってくれるし。まぁそんなことがね、二、三度ありましたね。私もいろんな漫画家先生を担当しましたけれども、とにかく一番遅くてめんどくさかったのは大友克洋さんですね。もう天才ですから。とにかく超遅い。ページは変えちゃうわ。それで明日ってときに、「じゃあやりましょう」って言って一晩でね、あげちゃう人なんですよね。というのは、女性作家のところに行っちゃうんですよ。そうするとアシスタントの人が四、五人待ってて、一気にあげちゃうタイプ。だから『AKIRA』の担当は泊まりがけだったと思いますよ。それから、たなか亜希夫さん、、『軍鶏』の人。この人はよくわかんないんです。『ヤングコミック』からデビューしたんですけれども、これまた不思議感いっぱいの人。天才はみんなそういう面ありますね。それから平田弘史先生ですね。来年は、ここで平田弘史展を松本学芸員がやるそうで、今先生のところに通っているということで。ご苦労していると思います。上村さん、平田さんという二代巨匠の。楽しみにしております。映画監督になった石井隆さんも深く付き合いました。とにかくこの四人の先生が遅くて、今ここにきてらっしゃる若いデジタルコミックでやってる先生も、四、五日前に死ぬ思いでやっとできまして、ホッとしたところです。これができなかったら、私は今日は出られなかったかも。(笑) 今日ご来場している先生がもうひとりいらっしゃいます。もう四十数年やってる女性漫画の先生で、本日も締め切りに追われているという。ワインを一緒に飲む仲間です。という風に、編集者は基本的に待つ仕事。企画も大事ですけれども、待たなくちゃいかんと。待ってなんぼの仕事ということが言えるかと。上村先生だけは、きちんとあげてね。問題なく。なんできちんとあがるんだろう。締切り厳守はまさに天才的超人でした。これを言いたかった。

岡崎:

持ってくるんですよね、原稿を。(笑)

筧:

持ってくる。(笑) 持って来ちゃう。(笑)

上村:

この写真そうですよね。双葉社に、自分で持っていってる写真がここにあるんですけど。

筧:

それで毎日飲んでるんですよ、9時か10時に仕事終えて。それで毎日飲んで、朝方まで。ネームを昼間やって、また来て7時8時くらいに仕上げちゃう。すごい人でしたね。要するに、仕事の量も自分の思想だと、そういう意味のことを言ってましたね。量が多すぎるってことは作品の質が下がるんじゃないか、いや、そんなことはないんだということを言ってました。

岡崎:

前に自分の本に書いたんですけれど(*『劇画狂時代』飛鳥新社 刊)、上村さんは神楽坂に最初に仕事場を構えて、双葉社と少年画報社に近いと。双葉社は歩いて行けるし、少年画報は一駅ですからね。で、届けにくるわけです。締め切りより前に。それで僕らが驚いていると、これも本に書いたんですけれど、「みなさん、僕は妻を愛しているんですよ」とか言うんですよ。(笑) 60年代の末に、そんなこと言う男の人が日本にはいませんでしたので。それからこれは後で大嘘だと判明したんですけれども、「僕はシカゴの生まれなんですよ。みなさん、今度シカゴで『ヤンコミ』の編集会議やりましょうよ」とか。ワーッと笑わしてですね、サーッと帰っていくんですよ。実に格好よかったですね。そういう方でした。

上村:

お父さんがシカゴの軍医さんをやっていたことがあったから、そこから派生してそんな大嘘になったんだと思うんですけど。

岡崎:

それで今、筧さんが言われた中で、原稿の遅い作家、ひとり洩らした人がいまして。これは私が担当していたんですけど。

筧:

宮谷一彦さんです。(笑)

岡崎:

宮谷一彦という、もうめちゃくちゃ遅い方の巨匠がいましてね。

筧:

大関ぐらいですかね。

岡崎:

私は一週間仕事場に泊まり込んだこともありまして。結局その時は逃げられまして。原稿落ちたんですけれども。あの人に比べたら、上村一夫さんなんてもう、本当にもう。

筧:

天国のような。(笑)

岡崎:

神様。(笑)

筧:

神様のような人ですよね、締め切りの。

上村:

ここに仕事場の写真もあるんですけど、ちょっと変わったフロアで。そこでみなさん、お酒飲んだり将棋指したりしながら待ってたっていう話を...。

筧:

これは大家さんから相当クレームが来たらしいですね。

上村:

そうなんですか?

筧:

こういう風に改造しちゃったっていうことでね、家の中を。それで、それなりのお金を取られたとか。改修費にね、ウン百万かかったとかってね。部屋を引き渡すときに。先生がお亡くなりになってからね。

岡崎:

あぁ、それ駒場東大前の。

筧:

そうそう、でしょ? それはちょっと文句言われたということも聞いてます。

改造した駒場の事務所にて

筧:

それで先生の場合は、アシスタントの人は別の階にいて、それが行ったり来たりするんで。アシスタントの方とはそんなに親しくなれなかったけれども、谷口ジローさんなんかもアシスタントやってたし、岩明均さんとかね。あと何人かいて。面白い作画システムを持ってましたね。とにかく300枚、400枚を効率的に完成させていました。アシスタントの人たちは、終電では帰れるんですね。泊まりがけはそんなになかったと思います。これもご立派でした。

岡崎:

仕事の切り上げが早かったですね。4時くらいになると、もうウイスキーが始まるわけですから。

上村:

ティーチャーズでしたっけ?

筧:

また店では違うんですね。事務所のウイスキーの銘柄は何だったんだ?角あたりだったのかな?高谷さんという秘書の方がね、ちょっと小料理屋に負けないくらいの料理を作ってくれるんでね、それを楽しみで。

岡崎:

イクラこんにゃくとか美味かったね。(笑)

筧:

イクラこんにゃく美味かったねぇ。(笑) それでね、先の話になっちゃうけど、結局ね、上村工房はね、編集者のシェルターみたいなところだったんですよ。みんな愚痴を言いに来るんですよ。考えられないですよね、普通ね。漫画家の先生のところに愚痴を言いに行くなんて。「俺ちょっと打ち合わせに行ってくる」ってね。そうすると、例によって聞き上手ですから。上村先生は。「うちの会社ではこんなことがあってね、部数を伸ばしてくれないんだ」とか、「あいつはバカで」とかなんて言ってね、みんな。それで上村さん、「ああそう。それは大変だな。」って言って。絵を描きながら煙草吸って酒飲んで、その人の話聞いて、9時頃終えて、「じゃあ高谷さん、ちょっと行きますか?」とか言って、歯を磨いて、いざ夜の部が始まります。編集長クラスだと銀座に連れて行ってくれるんですよ...。私はまだ偉くなかったから、四谷とか新宿とかでごまかされてましたけど。(笑)

岡崎:

赤坂ですな。

筧:

赤坂ね。赤坂では...つい夜の話になっちゃうけどね。(笑)

上村:

ええ、どうぞ。

筧:

もう先生の場合は、仕事をするのと夜お酒を飲むってこと、二つの世界を見事に人生の一部だと確信してましたね。それがないと多分、仕事できなかったんじゃないかと思う。

岡崎:

酒はもう、切り離せないものでしたね。

筧:

一度お宅へ行ったら、汀さんが眠い目でいたのをチラッと見た覚えがあって。だいたいもう夜中に帰ってくるんですけどね。そんなことがあって、奥様としては、甚だ面白くなかったんじゃないかと。スリコギ持って追いかけられたという話も聞いてましたね。

上村:

はい。(笑) それで、その時期に岡崎さんは少年画報社を退社されて、その後、翌年から本格的に原作でタッグを組まれるわけですけれども。ちょうど後ろに『しなの川』のレコーディング風景の写真もありますが、この頃は岡崎さんは原作者として上村一夫とどんな風に関わって、どういう風にお仕事を進めていたんですか?

岡崎:

僕は少年画報社を辞めて、編集者を辞めた後、まさか劇画の原作者になろうなどという気は全くなかったんですけれども、ある日、上村さんのマネージャーの高谷さんから電話がかかってきまして。それで来てくれって言われて、行ったら「劇画の原作をやってみないか」という。誘って下さったのは上村さんだったんですね。それで始めたわけです。

上村:

そうですか。

岡崎:

上村一夫さんと私は、人間としてキャラクターも全く正反対といってもいいくらい違うんですけれども。ストーリーを作ってそれを絵にする段階になると、なぜか非常に感性がよく合ったというか。ウマが合ったと言いますかね。それで、たくさん共作をさせてもらうようなことになったわけですね。上村さんはどこかで書いてましたが、若いカップルが、雪が降っていたのが霙に変わった、すると、二人でこう、ふわっと空を見上げて、「あ、霙になった」と言ってる、と。「そんな場面が描きたいんだ」と。まさに上村さんの作品は、『同棲時代』なんかもそうですけれども、そういうところを描きたい。つまり、人の生活からともすれば見落とされてしまうような、小さな美とか叙情ですね。そういうものを掬い取っていくというのが、上村さんの作品で。そういうところで、僕の好みと非常に一致したなと思いますね。

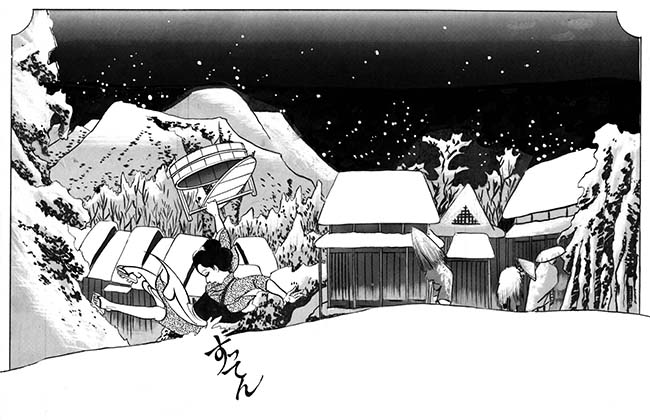

『同棲時代』より

上村:

あぁ、すごくわかります。では、そういう情景のお話からストーリーが進むこともあるし...。

岡崎:

そうですね。

上村:

そんな岡崎作品、素晴らしいものがいろいろあるんですが、森田さんは岡崎さん原作の作品にはどんなところに魅力を感じますか?

森田:

上村さんは、阿久悠さんをはじめ、梶原一騎さんともやってらっしゃるし、いろんな方と組んでるんですけれども、やっぱり岡崎さんと組むと、そこでマジックが起きるというか。そこで他の組んでる原作者の作品とは違ったものを感じるんですよ。今回考えてみたんですけれども、やっぱり、何を上村さんに描いて欲しいかっていう、そういう岡崎さんの方が上村さんのことをよくわかっているので、得意不得意っていうのは別にして、こういうものを書いたら上村さんがいい絵にしてくれるんじゃないかと、とういうものを自然に予想して作品を作っておられたんじゃないかなっていう気がするんですけど、どうなんですか?

岡崎:

まぁだいたいそうですね。もちろん上村さんが好きになってくれるだろうなというようなストーリー作りをして、原作を書く時は、原作というのはほとんど映画の脚本のように書いていくわけですが、私も一応絵を思い浮かべながら原作を書いてくわけです。情景とか台詞ですね。するとだいたいその通りに描いてくださることが多いんですけれども、「え?こんなところを見開きのページにする?」とかいうことを、時々やってくださるんですよ。するとそこがですね、驚くばかりの名場面になってるんですね。それが僕はほんと楽しみでした。えぇ。

上村:

毎回そういう楽しみがあったと?

岡崎:

ありましたね。劇画原作者冥利に尽きるっていうか。

上村:

ほんとに相性が良かったんですね。

岡崎:

だと思いますね。で、上村さんっていうのは乗って描いてるっていうかな、「やるぞ!」って意気込んで描いてる作品は、必ず名場面がどっか出てくるんですよ。

上村:

印象的な何か?

岡崎:

えぇ。『同棲時代』なんかにも名場面たくさんありますし、他の作品にもあります。マイナーな作品なので、皆様あまりご存知ないかもしれませんけれど、明治時代に悪女といわれた高橋お伝を主人公にした短いシリーズ(*76年『淫花伝』)があるんですけど、そこの中にも、第何回目でしたかね、お伝がまだ東京へ出る前に中山道の宿場町で奉公してるんですね。で、おかもち持ってお得意様に何か届けに行くんですけれども、帰りの雪道で、冬なのに素足に下駄で、滑ってステンと転ぶんですね。そこを僕は確かに転ぶという風に書いたと思いますけれども、上村さんの絵ではですね、くるんとこう、ほんとに猫のように丸くなっていて。それで背景が浮世絵の図柄になっているんですよ。だからそれは素晴らしい構図で、世の中お伝はみんな悪女だ悪女だって言うけど、そんなことないよって。お伝は可愛い女だったんだよ、っていう上村さんのクリティックが入っていると思うんですよね。

『淫花伝 高橋お伝』より

上村:

その場面想像するとちょっと、小村雪岱の絵が動き出したような感じがしますね。

岡崎:

小村雪岱はお好きでしたね。「雪岱はいいね、雪岱はいいね」と言っておられました。

森田:

そういえば、岡崎さんは他に榊まさるさんであるとか、ふくしま政美さんであるとか、谷口ジローさん、ケン月影さんとかいろんな大御所の方とやっておられますけども、やっぱりそういう方たちとは違った作画の魅力が上村さんにはあったんですか?

岡崎:

それは全然全く違いましたね。今紹介したような、原作者が思ってもいないような名場面を描いてくれる作家というのは、それはもう上村さんしかいませんでした。

上村:

岡崎さんは1978年に『夢二 ゆめのまたゆめ』を、ちょうどそこに飾ってあるんですけど、すごくいい漫画で。今回まんだらけさんで復刻していただいてとてもよかったな、と思っているんですが、これを書いた頃の何か創作秘話みたいなものはあったんでしょうか?

岡崎:

今度の単行本のあとがきに書いたんですけれども、さっきから申し上げているように、たくさん上村さんとはコンビを組んで共作をしてたんですけれども、一回それがぱったり途絶えて、数年経ってからですね、『ヤングコミック』の編集部時代にお付き合いのあった、坂崎安治という人から電話貰って、その電話が「夢二を主人公にした作品を上村さんと組んでやってくれないか」という。上村さんは当然、夢二はお好きでしたので。もちろん私も好きでしたので、二つ返事で引き受けて始めたという作品です。

上村:

元々もっと長いものにしたかったと。

岡崎:

あれはもう本来なら延々続くはずで。7回で終わってしまいましたので。

上村:

そうですね。

岡崎:

夢二の最初の妻であり恋人であるたまきという人が出会った頃で終わっちゃったんですけど。その後、彦乃とかですね、それからお葉とかですね、夢二にとって非常に重要な女性が出てくるわけで。そこまでは絶対書きたかったんですけれども。

上村:

読みたかったですね〜。

岡崎:

肝心のその雑誌が、出版社が倒産して廃刊になってしまいましたので。そこで終わったということです。

上村:

すごく残念でしたね。でも今回、第8話の幻の原稿が見つかって、会場にその途中の描きかけの原稿を2枚だけ飾ってますけれども。実は、復刻したまんだらけ版の「夢二 ゆめのまたゆめ」にも、未完原稿を掲載させていただいてます。

『夢二 ゆめのまたゆめ』第8話原稿

森田:

あの『夢二 ゆめのまたゆめ』は岡崎さんの原作の原稿がそのまま残ってて。

岡崎:

珍しいことですね。

森田:

ひとつ特徴的なことがあったという...。

岡崎:

えぇ、それで、私も原作を渡してしまえば私に戻ってくるということは絶対にないので、本当に久しぶりに目にしたんですけれども。そうしたら上村さんが私の書いた台詞にナンバリングしててですね。全部でいくつあるか勘定してから、ページ構成とコマ割りを考えていてくださったんですね。それを今回初めて知って、非常に感激しました。こういう丁寧な仕事をなさってくださったんだなと思いまして。驚きました。

上村:

そうですか。その頃筧さんは何をしてらしたんですか?1978年。

筧:

急に言われても。(笑)

上村:

急に聞いちゃった。(笑)

筧:

『増刊ヤングコミック』をやってた頃ですね。つまり『ヤングコミック』本誌が売れなくなって、『増刊ヤングコミック』の方行けって言われて異動です。その頃を今の少年画報社の社長と私で2年間くらいやっていました。大友さんとか宮谷さんとかと付き合って。今では「伝説の『増刊ヤングコミック』」って言われています。(笑) 『ヤングコミック』っていうのは、10年の命でした。1970年前後から80年前後にかけて、それなりの存在であったけど。1980年に、大手の出版社が「青年漫画誌ってのは放っとく手はないぞ」と。「少年はみんな大人になってるんだから」って。で、『ビッグコミックスピリッツ』とか『ヤンマガ』とか『ヤンジャン』が80年頃創刊されましたね。そのお陰で中小の青年漫画誌は非常に苦戦を強いられる。屍は累々なんですよね。受け皿として中小の青年漫画。だから上村先生も、失礼ですけどやや精彩を欠いてきたということで、『ビッグコミック』系中心にやっていくようになりました。まぁ僕らもそれぞれの違った道を行くようになった。でも先生の場合は、遊びに行きたくなって、無理矢理仕事を作って行ったんですよ。イラストルポでした。いちばん銀座に近いところで、「これからの街は丸の内だ」って。そこを取材してもらって。それは1時間くらいで終わっちゃって、それからもう大宴会。(笑) つまり編集者は、「上村のとこ行けば何か楽しいことがありそうだ」と。「面白いことがありそうだ」という、独特のキャラクターと魅力を持ってましたね。もちろん財力もです。

上村:

今日、筧さんの当時のお写真があってですね。今の筧さんと全然違うからわからないんですけど。

筧:

はい、すみません。(笑)

上村:

端っこに写ってるのが筧さんなんですよね。これ何年頃ですかね?

筧:

このママはどこの人?

上村:

これAOI一世じゃないですかね?

筧:

AOI一世。

上村:

AOI一世という行きつけのお店があったらしくて。

岡崎:

新宿の末広亭の近くですよ。

筧:

先生が亡くなるまで通ってた店ですね。

岡崎:

最後まで行かれてましたね。

筧:

ティーチャーズですね。ティーチャーズのボトルをよく置きまして。ここは3階か4階でね、上がってって。だいたいそこで、そこしか行かなくなっちゃったかな、もう。そこへ行って、帰ったっていう感じかな。そこで打ち合わせをした時かもしれない。うん。

『淫花伝 高橋お伝』より

岡崎:

話戻りますけど、78年っていうともうそろそろ60年代の末から始まった劇画ブームが終わりかけてる頃ですよね。それで80年代に入ると、本当に退潮していくわけです。その頃、劇画ブームっていうのは10年くらいしかなかったんですね。

筧:

そうですね。いわゆる青年劇画っていうのは。ジャンルでいえばそういうことは言えなくもないけど。まぁ漫画自体は青年漫画、面白いのどんどん出てきてますけどね。

岡崎:

ただその10年間の間に青年漫画というのはものすごいレベルまで到達するんですよね。それでその果てに短命に終わりましたけれども、安部慎一とか末永史といった作家が出てきて、ほとんど一瞬の死のような作品を描いたんですね、あの二人は。もちろんそういう作家を準備したのは、一人はつげ義春さんであり、もう一人は上村一夫さんだったと。という風に僕は思ってるんですけれども。とにかく、文学とか映画を一瞬凌駕するような瞬間まで登り詰めて。で、10年経って、さっき筧さんが言われた『ヤングジャンプ』だとか『ヤングマガジン』だとかそういう明るくて軽い漫画に押されて退潮していくわけですね。「重たくて暗いものはもういいよ」という時代になっちゃったということですね。80年代はそういう時代でしたね。

森田:

上村さんも何かそういう空気を察知して、軽い作品を『アクション』に、『星をまちがえた女』だとか『60センチの女』だとかを描かれますけど。

岡崎:

『ヤングコミック』でも軽い明るいものになっていきましたね。

森田:

ああいうのはどう評価されてらっしゃいます?

岡崎:

僕は、苦しそうだなぁ、とばっかり、見えてましたね。(笑) 苦労なさってるな、という風に思ってました。

森田:

筧さんはどうですか?

筧:

それは、この前『リリシズム』巻末の鼎談でも言ったように、やはりね、上村先生のすごい作品は3つ。たまたま岡崎さんと一緒になってるんですよ。『狂人関係』と『密猟記』と『怨獄紅』ですか。この作品です。『関東平野』『同棲時代』『しなの川』もあると思うんですけど、その作品が上村さんのテーマ性が力強く出ていますね。上村美学、感性が凝縮されたような作品じゃないかと評価します。今でも読むと震えますね。やはりね、どうしても『同棲時代』とか『しなの川』とか『修羅雪姫』とかになっちゃうんですけれども、本当はね、でもでも『密猟記』の中の山根順子なんていうキャラクターは凄いもんです。

岡崎:

あれはすごい。

筧:

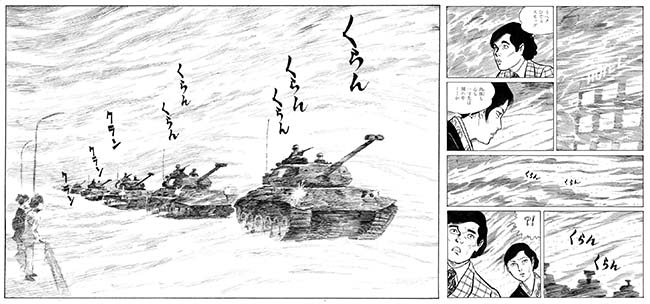

あれは文学を超えた漫画ならではの表現世界。最後のオチは最高。今読み返したらゾクッとしましたね。そういう作品がなくなってきて、世の中が成長期から安定期に入って、私もそこで『ヤングコミック』を外されまして、何か新しいの作れと言われて、四コマ漫画雑誌を作りました。それは確かに当たりました。当たったけれども、7、8年は全く面白くないんです、四コマ誌っていうのは。まぁ売れてるんですけどもね。なんとか復刊したいということで、『ヤングコミック』を再創刊したんですけれども、コンセプト「明るく楽しいエッチ漫画」みたくなっちゃってて。あの頃にはもうやはり戻れませんね。でも編集者は、そこで出会った上村一夫というね、偉大な作家、いろんな言葉を残して、今でも常に思い出します。 岡崎さんもよく言うんですけれども、「人の生き死になんてのは季節が変わるようなものだね」と。こういう漂う人の生き方、死への到達点かな。例えば俺が明日死ぬんだったら「あぁ、季節が変わるごとく、桜が咲いて散るように俺も死ぬのかな」なんて、説得力がありますね。全くね、スケールの違う先生でした。超人的でもあるんだけれども。常に言ってたのは、原体験よりも原風景の方が、その人の人生を決めていくんじゃないかと。そして自分の物語も、原風景から作るのが母胎となってるというような意味合いのことを言ってました。ですから、、常に先生の話されていたことは、光景として浮かぶんですよね。有名な『関東平野』で、B29からバーッと見えるという千葉の地。それで、私が印象深かった。四谷の深夜。酔っ払って女性と歩いていたら、自衛隊と遭遇したんですね。戦車から装甲車まで轟音を立てて走行していた...。午前1時か2時頃。そういう光景が絵心を刺激するって、凄いなって思いましたね。作品のモチーフが浮かんだなって思ってね。それ、森田さん、どっか絵柄になってる?

森田:

あ、なってますね。

筧:

あ、なってる。それはどんな作品でしたっけ?

森田:

上村さんが出てくる話なんですけれども。上村さんが夜の街をとぼとぼ歩いてたら、いきなりこう、戦車がガーッて列を組んで走ってるのに遭遇するっていうシーンが出てくる漫画があるんですけれども。(*71年『IN THE SMOG』)

筧:

視覚、画像の凄さ、画像は漫画の生命線であり、売りである。漫画の可能性を上村先生は相当拡大していきました。自分では絵師とかなんか言ってますけど、絵師というくくりでは納まりきらないクリエイターでしたね。

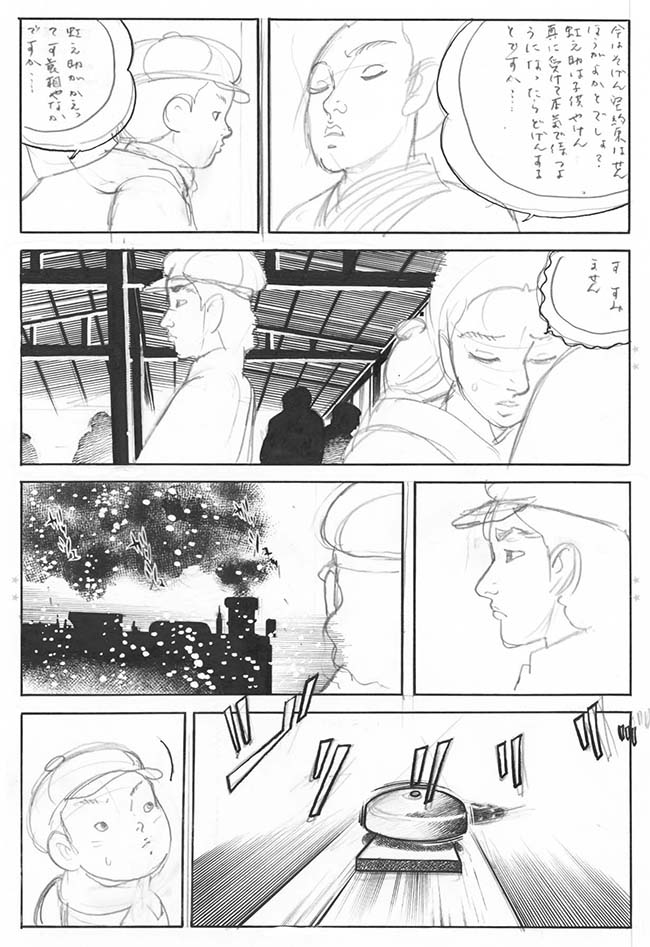

『IN THE SMOG』より

岡崎:

あの、劇画の可能性というものをほんとに拡大した方だったと思いますね。今筧さんが言われた『関東平野』の冒頭の場面、B29のコックピットから関東平野を見下ろすというあれも名場面のひとつですね。

上村:

あそこに展示してありますね。

岡崎:

『関東平野』が始まる直前くらいに、仕事場に原作の原稿持って行ったときだと思いますけれど、「今度『関東平野』ってのをやるんだ」と。「冒頭の場面はこういう図柄なんだよ」とまぁ嬉しそうに喋っていて。で、連載が始まったらその通りになってましたよね。さすがだと思いましたね。

筧:

まぁ「エロティシズム」って簡単に一言で言いますね、まぁいろんな解釈もあるし。上村先生の絵柄で、和装の女性がでかい大型犬を連れていて、その大型犬が落とし物をしたと。それをその女性がスッと取って、袖に入れてね。そのままスーッとさりげなく帰っていく、というのがあって。これこそが「エロティシズム」かなって。つまり裸とかね、そういうんじゃないんですよ。そういう仕草、これがまさしく「エロティシズム」の極点です。その作品は何であるか忘れちゃったんですけど、あのときに見た上村先生が獲得した「エロティシズム」の極地ですね。

上村:

『おんな昆虫記』ですかね。

筧:

辺りですね、多分。

『おんな昆虫記』より

岡崎:

上村さん、作家では池波正太郎さんがお好きで。なぜ好きかっていうと池波さんの短編には必ず最後にフッとこう救いがあると。それがいいんだ、と言ってて。それで、僕は読んだと思うんだけど、詳しいストーリーは忘れちゃいましたが、最後に若い女の人があくびをする場面があって、そこで終わってると。あくびがいいんだよ、と上村さん言ってましたね。そういうところに惹かれるっていうのが、もしかしたら今筧さんが言われた「エロティシズム」かもしれないですね。

筧:

ほんとの「エロティシズム」は裸とかベッドシーンではないんだと。でもそれが上村さんの絵を通して読者に見せると、「いや、これはすごいエロティックだ」と。今でも私は覚えてますね。あのときに見た女性はまさに上村一夫の世界です。

岡崎:

上村さん、素晴らしいストーリーテラーで、もちろんあったわけですけれど、波乱万丈の物語を描くのが上手でした。劇画原作者だった私の立場で言わせて貰うと、波乱万丈の物語を書いてるとですね、それは面白いですよね。ハラハラドキドキなんですから。ところがそういうストーリーを作ってると、そこからボロボロ抜け落ちていくものがいっぱいあるんですよね。それがさっき言ったような若いカップルが空を見上げて、雪が霙に変わった、っていうのは波乱万丈の物語じゃそんなもの描いてる余裕はありませんので。上村さんは波乱万丈の物語、ワクワクドキドキのストーリーを作るのもものすごく上手かったんですけれども、でもご自身の好みとしては、『同棲時代』っのような何でもないような話とかですね、窓辺に飾ってある朝顔が今日六つ咲きました、とかね。それで話が作られてるとか。あるいは『狂人関係』は、多少もっとドラマがありますけれど、あれにも自然の情景がすごく上手く描きこまれていますよね。いかにも小村雪岱風なんですけれども。あちらの方が本当はお好きだったんじゃないかな、と思いますね。ですから80年代になって、かつての劇画ブームが退潮して、明るく楽しい作品を作らなくちゃいけないようになった頃は、大変苦労なさって。元々は画家ですから。画家としてのタブローに戻りたいと。一枚絵に戻りたいと。ということは晩年近くなると盛んにおっしゃるようになりましたよね。きっと、ですから、その何気ない物語を受け入れてくれるような時代じゃなくなっていきましたので、ちょっと、劇画あるいは漫画というものに幻滅を感じ始めていたのかもしれないと思いますね。

『狂人関係』より

上村:

またこうして回顧展をしていただいて、当時の深いところまで降りていくような、あの時代の劇画がまた見直されるといいな、と思います。非常に濃い、当時を知る方々のお話であっという間に時間が経ってしまったんですけれど、最後にお三方にそれぞれ、皆さんにとって上村一夫とはどういう存在だったかということをお聞きしたいんですが。森田さんいかがですか?

森田:

なんていうんですかね、上村先生の描かれる作品っていうのは「理想」なんですね。こういう世界、描かれている世界はもう四十年以上経ってるんですけれども、やっぱりそういう描かれている作品、世界のなかに入ってみたいっていう、そういう風に思わされるような作品だと思うんですよ。まぁやっぱりなかには岡崎さんの書かれた『悪の華』のようなすごい内容の作品もありますけれども。もちろんそういうのもいいんですけれども、今岡崎さんがおっしゃられたように、日常の本当に何気ない瞬間を切り取ったような、そういう風景が描かれているような作品が僕はやっぱり一番好きですね。

上村:

ユートピアなんですね。

森田:

そうですね。本当に理想というか。まぁいろんな他の作家さんも好きなんですけれども、そういう人と上村さんが何が違うのかっていったら、やっぱりそういう風に思わせてくれるようなものがあるっていうところじゃないかなって思うんですよ。

上村:

ありがとうございます。岡崎さんはいかがですか?どんな存在でしたでしょう?

岡崎:

そうですね、僕は付き合ったのは10年くらいだと思うんですけれども、すごく人間的に影響受けました。人生観とか生き方とか。さっき筧さんが、上村さんの名言をご紹介しましたけれど、上村さんはああいう名言を吐く名人で。(笑) 時々ああいう名言を吐くんですね。それが実に鮮やかで。そういうのにも影響されましたし。それで『夢二 ゆめのまたゆめ』が、ついこの間まんだらけ出版が単行本にしてくださるというので、38年ぶりくらいですかね?に読み返してみたんですけれども、まぁとにかく、自分が原作を担当した作品ですけれど、上村さんの絵を見てほんっとに感激しました。それはあとがきにも書きましたけれど、最終回になっちゃった第7話のラストシーンは、竹久夢二の姉、お姉さんが、東京でふしだらな生活をしている夢二をこう、平手打ちにする場面なんですね。で、それをですね、見開き2ページに同じ大きさのコマを3つずつ、6コマ配して。こう、パーンと殴るの、雪の降りしきるなか。その場面を、上村さんはスローモーションという風にして描いてくださったんですよね。で、映画は小津安二郎がお好きでした。「小津のローアングル。あれがいいんだよ。」とよく言ってましたけれども。その『夢二 ゆめのまたゆめ』の最終話のラストシーンも、小津風のローアングルで、夢二のお姉さんが夢二を泣きながら殴るんですけれども、それが6コマ、スローモーションになってるんですね。そんな画面構成をする劇画家なんて当時はいませんでしたし、後にも先にも、あんなことをしたのは上村さんだけだったと思いますね。だから38年ぶりに『夢二 ゆめのまたゆめ』を読み返してみて、もうこういう人はほんと出てこないだろうな、と。やっぱり文字通りの天才だったんだな、という風につい最近思ったところです。はい。

『夢二 ゆめのまたゆめ』より

上村:

ありがとうございます。筧さんは?

筧:

うん。大人なんですよね。ダンディズムの体現者だと思ってますね。真似しようにも真似できないっていう。全てにおいて大人。唯一無二の、全然違うタイプの大人でしたね。ヤクザだって上手くあしらってしまう。何が来ても平気だと。ちょっとね「カワハギの肝食べたいなぁ」って言ったら、、「カワハギの肝の店に行きましょう」って連れて行ってくれる。シングルモルトウイスキー飲みたいな、飲み足りないなぁと思ったら、ちゃんとしたカウンターのバーに連れてってくれたりして。フレンチって言ったらほんとにフレンチに連れてっちゃうんですよね。そしたらそこで「金太、金太」って呼ばれてて。あの、青山の隠れ家的レストラン。もうなくなっちゃいましたけどね。まぁ、目配り・気配りの人。でも決してそういうことを言わない。ほんとにね、冒頭言いましたけど聞き上手の人です。人の話ちゃんと聞いて、でもね、上手く丸め込まれてしまう。そういうのが本当の大人だと思います。ちょっと堅いようですけど、『論語』にね、『文質彬彬』って言葉があるんですよ。私の好きな言葉です。『文』は表に現れたものですね。姿かたちや学識や態度。『質』はその内容とかですね。『彬彬』ってのは渾然とそれが上手くバランスがとれてる、って。これが指導者のあるべき姿だと。どちらかがみんな欠けてます。どちらもない人もいますしね。私なんかもう(笑)全然ダメでありますけど。『文質彬彬』、外見もいいし、格好もいいし、中身も優れてるし、いいものを描くという『文質彬彬』の代表的なお人だったと思いますね。しかし上村先生にはいつも毎日裏切り行為をしております。ほんとに申し訳ないと。(笑) 裏切ってばかりです。「筧さん、安酒飲んじゃダメですよ。」上村さんはほんと、安い酒飲まないんですよ。私はホッピーばっかり飲んでます。(笑) デイリーワインで満足しちゃうところがあって。その点はね、上村先生をこれからも裏切り続けてあるのでしょうけれども、優しく見守ってください。ねぇ。というようなことです。

上村:

ありがとうございます。では時間になってしまったんですけど、今日は最後のギャラリートークということで、せっかくなのでご来場の皆様から質問がありましたら、ここにいる人たちでお答えしたいと思うんですけれど、何かお聞きになりたいことありましたらぜひ。

質問:

どうもありがとうございます。上村先生ってすごい女性を上手く描いてるな、ということで、男性が女性を描くというのは果たしてできるのかしら、という風に思ったりもするんですけど。実際に先生と接していて、上村先生自身が葛藤というか「俺果たして本当に描けるのかな」とか、悩んだところってあったりしたのでしょうか?

岡崎:

お答えになるかわかりませんけれども、上村さんの美大時代のお友達で、電通のコピーライターになられた方がいらして。その方に話を聞いたことがあるんですけども、学生時代に、五反田の上村さんの家に遊びに行ったら、壁に、石川啄木の短歌が好きだったんですね、上村さん、それが抜書きしたのがペタペタ貼ってあって、その頃上村さんが描いてたのは、波止場で夜霧に濡れながら泣き崩れてる女とか、そういう絵ばっかり描いてたので、「ちょっとこれは広告美術の世界ではうまく行かないだろうな」とその方は思っていたという風におっしゃっていました。ですから、女を描くことは特に自分で何か迷いとかいうものはなかったと思いますね。お嬢さんがいるんであんまり言えないですけど。

上村:

いえいえ、気を遣わずにどうぞ言って下さい。(笑)

岡崎:

だいたい非常に女性はお好きでしたし。夢二ほどじゃありませんですけれども。(笑) だいたい好きな女性ができると、作品に出てくる女性がその人に似てくるんですね。えぇ。「あ、あの人が好きなんだ」ってなことはすぐにわかりました。で、非常にやっぱり素晴らしい女性を描いてますよね。ですから、迷いっていうのはなかったと思いますね。

上村:

モチーフがいっぱいあったんですね。

岡崎:

たぶん。ヒントも。

上村:

なるほど。よろしいでしょうか。では本当に名残惜しいんですけど、今日は貴重なお話を皆さんありがとうございました。

〜FIN〜

イベント後も熱気の残る展示会場。ご来場誠にありがとうございました。